Итак, вы на снегу и собираетесь надеть лыжи. Лучше всего это сделать на утоптанном пространстве, но не на лыжне, чтобы не мешать другим. Развязав лыжи, аккуратно положите их под нужную ногу так, чтобы в крепления не набился снег. Очистив подошву ботинка, поставьте его на лыжу и застегните крепление. Надевайте другую лыжу, берите палки, просунув руки в петли.

Первые шаги не представляют труда. Двигайтесь как при ходьбе - с левой ногой вперед идет правая рука, и наоборот.

Но на лыжах не идут, а скользят, отталкиваясь от снега лыжами и палками.

Однако сначала освоим правила падения . Этим вы наиболее действенно сможете регулировать свою скорость, когда лыжи «понесут» в нежелательном направлении. Падая, подгибайте ноги, валитесь назад - на бок, широко раскидывая руки и упираясь ими в склон. Для начинающих лыжников, особенно женщин, характерно стремление просто сесть на задники лыж, К добру это не приводит. Движение не замедлится, и вас обязательно опрокинет на спину, возникнет беспорядочное неуправляемое скольжение, чреватое неприятностями. Перед тем как встать, выведите лыжи из-под себя и разверните вниз поперек склона или лыжни.

Следующая задача - научиться разворачиваться на месте, на путаясь в лыжах и палках. Именно с этого начинается приобретение навыков управления лыжами.

Разворот переступанием разучивайте на розном месте. Приподняв палки, обычными шагами переставляйте лыжи в нужном направлении. В итоге на снегу остается след в вида веера. Разворачиваются, как правило, вокруг задников лыж.

Разворот махом более быстрый и часто единственный способ повернуться в обратном направлении на узкой лыжне или склоне. Для этого вес тела переносят на одну ногу, палки выносят за нагруженную лыжу, вторую лыжу поднимают вертикально носком вверх и, выворачивая наружу, ставят на снег в обратном направлении. Отрывают палки от снега и приставляют другую лыжу.

Разворот прыжком выполняют без опоры на палки. Несколько присев, затем подпрыгивают, отрывая лыжи от снега и одновременно рывком разворачивая их в нужном направлении. Опускаются на снег, снова сгибая колени.

Теперь, умея при необходимости остановиться, получив представление об управлении лыжами на месте, поговорим о том, как правильно передвигаться.

Для движения по более или менее ровному месту применяются попеременные, одновременные и комбинированные лыжные ходы, каждый из которых имеет по нескольку вариантов. Начинающему лыжнику нет нужды постигать их все. Наиболее распространен попеременный двухшажный ход. В его основе лежит скользящий шаг, возможный только на правильно смазанных лыжах. Современные пластиковые лыжи, имеющие под грузовой площадкой специальную насечку, значительно облегчают задачу выполнения толчка, не допуская проскальзывания.

Толчок ногой - главный двигатель, с помощью которого осуществляется скользящий шаг. Перенося тяжесть тела на одну ногу, несколько подседая на ней, лыжник создает энергичный нажим лыжей на снег. Затем следует энергичный толчок вперед с одновременным переносом тяжести тела на другую, выдвигаемую вперед лыжу. Начинают толчок с разгибания ноги в колене и завершают движением стопы, переходя в скольжение/ Толчок палкой совершают почти одновременно с отталкиванием ногой. Для этого руку выносят вперед и ставят палку кольцом на снег возле ступни с небольшим наклоном вперед. Сгибая руку в локте, усиливают давление на палку и завершают движение толчка, энергично выводя кисть вниз-назад. Выполняя попеременные отталкивания ногами, сочетая их с движениями рук, лыжник энергично подвигается вперед.

Попеременный двухшажный ход - наиболее удобный способ передвижения по гладкой лыжне при среднем или плохом скольжении, а также при пологом подъеме. Этот ход наиболее физиологичен, поскольку движения происходят почти как при ходьбе. Каждый шаг завершается довольно длительным скольжением на одной ноге - прокатом, во время которого рукам и ногам, завершившим толчок, полагается быть в расслабленном состоянии, чтобы мышцы отдыхали.

Движения попеременного хода разучивают последовательно. Рекомендуем сперва освоить передвижение скользящим шагом по накатанной лыжне, немного под уклон. Вначале двигаются только с помощью ног, помогая руками сохранять равновесие. Затем - с заложенными за спину руками. Следующие упражнения - с энергичной работой рук. И наконец включают в работу палки. Каждое упражнение в зависимости от возраста и запаса сил лыжника разучивают по 10-15 мин.

Обратим внимание на ошибки, которые наиболее характерны при разучивании этого хода.

В толчке ноги не распрямляются.

После толчка лыжа не отрывается от снега.

Рука не полностью отводится назад.

Палка выводится вперед напряженной рукой.

Туловище сильно раскачивается, плечи закручиваются.

Одновременный бесшажный ход применяется для передвижения по ровному месту при хорошем скольжении, на льдистой лыжне, на спуске. Совершив толчок одновременно двумя руками, лыжник, продолжая скольжение, постепенно выпрямляется, вынося руки - вперед. Палки втыкают впереди, кольцами к себе на уровне ботинок. На палки начинают давить сразу, как только они коснутся снега. Кисти рук проходят возле коленей. Сгибание туловища вперед-вниз при толчке сильное. Нерабочее движение - вынос рук, распрямление корпуса - выполняют расслабленно.

Основные ошибки:

Во время толчка туловище провисает между палками.

При выносе палок руки напряжены.

Малы наклон и подача тела вперед.

Одновременный одношажный ход используется в тех же случаях, что и бесшажный. Лыжник делает толчок ногой, затем обеими руками и скользит на двух лыжах. Толчок палками подобен толчку в бесшажном ходе. Отталкивание ногами можно проводить как с одной ноги, так и поочередно.

Ошибки: слабый толчок ногой и короткий, торопливый шаг.

Одновременный двухшажный ход позволяет наиболее удачно сочетать работу ног и рук. На одно отталкивание палками приходится два толчка ногами.

Попеременный четырехшажный ход применяют при движении по рыхлому снегу, когда отталкивание палками затруднено. Удобен при ходьбе с рюкзаком. Вначале выполняют два последовательных скользящих шага. На третьем шагу подтягивают одноименную руку и сразу после шага совершают толчок этой рукой. Четвертый шаг также завершается толчком соответствующей руки. Первые два шага являются как бы разбегом к двум более длинным заключительным шагам, усиленным отталкиванием палками.

Начинающему лыжнику достаточно освоить попеременный двухшажный ход и одновременные ходы.

При обучении всегда «лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». Поэтому рекомендуем кроме изучения пособий внимательно приглядываться к движениям хороших лыжников. О ваших ошибках в технике могут сказать друзья. А как полезно увидеть свои ошибки на экране. Пожалуй, это одно из благодарнейших направлений кинолюбительства. Пока нет хороших учебных фильмов по лыжам, снимайте тех, кому вы хотите подражать, снимайте друг друга, чтобы исправлять ошибки. Помогут вам и советы опытного лыжника, и повторное обращение к пособию, которое вы будете читать уже другими глазами, ища ответ на конкретный вопрос.

Такие повороты впервые появились в Норвегии, в городе Христиания (ныне Осло), и назывались соответственно - «христиания». У нас сохранилось название, более соответствующее классификации этого поворота.

Рис. 53. Сложное движение лыжи в повороте состоит из простых: продольного скольжения (а), бокового смещения (б), вращения в плоскости склона (в) и кантования на ребро (г)

Повороты на параллельных лыжах совершаются по дугам самой различной кривизны, при широком диапазоне скоростей, с различными характеристиками движения - от чистого скольжения до бокового соскальзывания. В сочетании этих видов движения вся сложность этого поворота, состоящего в общем-то из простых элементов: прямого скольжения (а), бокового смещения (б), вращения (в) и кантования (г) (рис. 53).

Разделение поворота на фазы упрощает объяснение техники и методику обучения. Наиболее распространенным является деление на три фазы: вход, основную фазу и выход из поворота. Такого дробления вполне достаточно, чтобы отразить его сущность.

Повороты на параллельных лыжах различают по способу входа.

Способ зависит от ряда обстоятельств: крутизны склона, состояния снега, скорости спуска, кривизны поворота и его направления - от или к склону. Схематически эти способы входа и сами повороты изображены на рис. 54. Жирной линией обозначен след загруженной лыжи, а тонкой - облегченной, это отражает и последовательность переноса веса тела. В фазе входа видно взаимное смещение лыж при следующих способах: из плуга (а), из упора внешней лыжей (б), из упора внутренней (в), с конькового шага (г), (д), смещения при входе облегчением лыж (е) и только перекантовкой (ж).

Рис. 54. Типичные следы поворотов на параллельных лыжах: (а) из плуга, (б) из упора внешней, (в) из упора внутренней, (г) с конька нижней, (д) с конька верхней, (е) разгрузкой лыж, (ж) перекантовкой с переносом веса тела

При входе в поворот из плуга или упора внешняя лыжа и в основной фазе продолжает движение с некоторым торможением из-за предварительной постановки под углом. В остальных же способах имеется возможность вписаться в дугу по касательной, что делает скольжение свободным от торможения с минимумом потерь от деформаций снега.

Таким образом, поворачивая на параллельных лыжах, манипулируя загрузкой и кантованием лыж, мы можем:

- скользить по дуге постоянного радиуса, смещая пятки лыж вокруг носков на угол, равный углу поворота;

- скользить по дуге и повернуть лыжи на больший угол, сместив пятки больше;

- скользить по дуге уменьшающейся кривизны за счет бокового соскальзывания или, наоборот, за счет врезания канта...

И так далее. Нюансов сочетания скольжения с боковым соскальзыванием и угловым смещением пяток лыж бесчисленное множество. Однако техническое мастерство горнолыжника состоит в том, чтобы в повороте преобладали элементы чистого скольжения. Остановимся на этом подробнее.

Лыжник регулированием угла постановки, загрузки и кантования лыж изменяет направление и величину центростремительной силы, которая делает движение криволинейным. Он обязан хорошо чувствовать соотношение линейной и угловой скоростей, так как это влияет на качество прохождения поворота (например, при сохранении линейной скорости постоянной с увеличением радиуса уменьшается угловая скорость). Учитывая важность этого вопроса, еще раз возвратимся к нему, хотя он подробно рассмотрен в разделе «Кинематика».

Движение лыжи по дуге обычно начинается с постановки ее под некоторым углом и за кантовки. Если в самом повороте этот угол увеличивается, значит, слишком сильно врезание носковой части закантованных лыж. Это приводит к тому, что лыжи, оказавшись почти поперек движения, уже не скользят по дуге, а больше соскальзывают боком. При таком сочетании этих движений разговор пойдет скорее о торможении, чем о повороте. «Чистый» вход в поворот без предварительной постановки лыж под углом дает возможность скользить по дуге с минимальным смещением пяток и почти без бокового сноса, следовательно, с наименьшим торможением.

Так, регулируя основные элементы приема постепенно, спортсмен приближается к технике резаного поворота. Для этого загрузку внешней лыжи в основной фазе поворота он старается распределить равномерно по всей ее длине, что обеспечивает наилучшие условия для скольжения с прогибанием по дуге поворота. Загрузка осуществляется боковым прогибом и отклонением верхней части туловища наружу поворота. Таким образом, контур всего тела получается слегка изогнутым кнаружи, что, кстати, делает удобным обход слаломных древков. Не следует только утрировать эту позу, концентрируя сгибание в области таза: получится кособокая стойка, дающая излишнюю нагрузку на мышцы.

Что касается отклонения тела к центру дуги поворота, то в разных точках основной фазы оно различно. Если в начале наклон мал и тело выпрямлено, то к концу наклон больше и боковой изгиб более выражен.

Рассмотрев в общих чертах повороты на параллельных лыжах, проанализируем технику каждого из них, приняв за основу полный поворот от склона. Исходной позицией примем косой спуск с соответствующей загрузкой нижней лыжи, значит, в повороте она будет внутренней, а верхняя лыжа - наружной.

Поворот из плуга на параллельных лыжах . Само название говорит о том, что плуг является промежуточным приемом, с помощью которого дается импульс последующему повороту и совершается переход в основную фазу. Плуг заканчивается энергичным отталкиванием нижней лыжей и приставлением ее к верхней (внешней). Вес тела оказывается на внешней, и скольжение по дуге продолжится под действием сил взаимодействия со снегом. Внутренняя лыжа, приставленная параллельно к внешней, в основной фазе играет незначительную роль дополнительной опоры (рис. 55).

Рис. 55. Поворот на параллельных лыжах из плуга

Ширина плуга при входе прямо зависит от кривизны предстоящего поворота и крутизны склона и находится в обратной зависимости от скорости - чем она больше, тем уже плуг. Ширина плуга влияет на характер основной фазы - чем больше угол разведения лыж, заметнее боковое проскальзывание, а следовательно, и торможение.

Поворот на параллельных лыжах из плуга применяется в основном на малых скоростях. Однако умелое скольжение в основной фазе позволяет наращивать скорость в момент прохождения

линии ската. Начинающие лыжники обычно затягивают положение плуга до линии ската. Добившись хорошего скольжения в основной фазе, надо переходить к уменьшению плуга и сокращению фазы входа в поворот на параллельных лыжах.

Поворот из упора внешней лыжей . В отличие от входа в поворот из плуга при входе из упора лыжа, которая в повороте будет внутренней, продолжает скольжение в первоначальном направлении до момента переноса веса тела на внешнюю. Это уменьшает торможение. Перед выставлением упоровой лыжи лыжник еще больше загружает нижнюю (направляющую) лыжу для последующего толчка. Одновременно с постановкой внешней лыжи в упор плечи и руки с палками начинают маховое движение вперед-в сторону, чтобы обеспечить правильную стойку и загрузку внешней лыжи, соответствующие основной фазе (рис. 56).

Рис. 56. Выполняя вход в поворот из упора, не смотрите под ноги и подавайте вперед туловище вместе с лыжей: а - неправильное и б - правильное движение

Независимо от обстоятельств вход в поворот должен быть слитным движением, а в коротких сопряженных поворотах он выглядит! упругим перескоком. Чем выше мастерство лыжника, тем короче фаза входа в поворот и меньше упор. Тем самым удлиняется основная фаза - ведение поворота на параллельных лыжах. Амплитуда движений зависит от темпа входа в поворот, а ширина упора определяет крутизну поворота. Как и в плуге, иногда фаза входа в поворот из упора затягивается до линии ската и даже до конца дуги - такой поворот называют упоровым.

Поворот на параллельных лыжах из упора весьма практичен, его используют в широком диапазоне скоростей и снежных условий. Ошибки: лыжник либо излишне резко кантует внешнюю лыжу, и она под большим углом врезается в снег, отчего лыжи в повороте скользят не плавно, либо он закручивает туловище в сторону поворота, и закрытая стойка вызывает излишнее боковое соскальзывание и вибрацию лыж.

Имитационными упражнениями можно ускорить обучение входу в поворот из упора, добиваясь на склоне уменьшения упора до минимума, чтобы, сохранив принцип отталкивания нижней лыжей и вращения, подойти к повороту на параллельных лыжах с помощью облегчения лыж при входе.

Поворот из упора внутренней лыжей. Чтобы создать надежный импульс для предстоящего поворота, в частности облегчить вход в поворот под крутой склон из косого спуска, используют упор нижней лыжей. С постановкой нижней лыжи в упор она оказывается более закантованной, а верхняя, плосколежащая, сохраняет направление спуска. Действие упора кратковременно и почти не вызывает торможения, а вращательный импульс оказывается достаточным для ввода верхней лыжи в поворот по касательной к дуге, что обеспечивает чистоту скольжения в основной фазе (рис. 57).

Рис. 57. Выполнив вход в поворот из упора внутренней лыжей, демонстратор акцентирует загрузку внешней лыжи в основной фазе поднятием внутренней лыжи

При освоении такого входа в поворот рекомендуется практиковать многократные упоры нижней лыжей в течение одного косого спуска с возвратом в исходное положение. На рис. 58 показано, как в процессе совершенствования упор нижней лыжей может трансформироваться в соскальзывание и подхлест в виде предповорота.

Рис. 58. Упор нижней лыжей может трансформироваться в толчок или скользящий подхлест, как предповорот

Поворот на параллельных лыжах с конькового шага . Для того чтобы начать из косого спуска поворот от склона с конькового шага, лыжник, сохраняя вес тела на нижней лыже, дает ей возможность скользить носком круче под склон (в этот момент происходит ускорение), в то время как верхняя лыжа сохраняет направление движения. К моменту отталкивания верхняя лыжа должна лежать плоско, чтобы беспрепятственно войти в поворот плоскорезаным скольжением с дальнейшей закантовкой. Основная фаза поворота на параллельных лыжах здесь очень схожа с предыдущим способом, так как начинается со скольжения по касательной к началу дуги (рис. 59).

Рис. 59. Вход в поворот на параллельных лыжах с конькового шага широко применяется на спортивных трассах

Иногда конец затянувшегося конькового шага выполняют упоровым подхлестом, облегчающим быстрое подтягивание носка нижней лыжи, необходимое на спортивных трассах слалома и гиганта. В этом элементе имеется некоторая общность с техникой поворотов на параллельных лыжах в сопряжениях. При входе в поворот с конькового шага из косого спуска к склону скольжение в основной фазе начинается на внутреннем канте верхней лыжи с неизбежным боковым смещением, продолжающимся после приставления толчковой лыжи. Это присуще всем поворотам на параллельных лыжах в фазе скольжения к склону, кроме тех случаев, когда уплотнение снега под скользящей поверхностью нижней лыжи создает хорошую опору наподобие контруклона.

Можно выделить в самостоятельный способ вход в поворот «с широкой лыжи»*. Этот способ представляет собой как бы синтез упора и конька, когда угол выставляемой лыжи уменьшается до нуля. При такой параллельной постановке требуется лишь перенос веса тела с одной лыжи на другую (рис. 60). Здесь нет такого энергичного отталкивания для перераспределения загрузки лыж и отсутствует как тормозящее воздействие упора, так и ускоряющий эффект конька. Вход в поворот с широкой лыжи выглядит как пересадка с последующим скольжением по дуге. Это бывает удобно в сложных сопряжениях дуг. В прямом же спуске для такого же входа в поворот бывает достаточно облегчить одну лыжу, после чего другая, оказавшаяся внешней и под нагрузкой, начинает плоскорезаное скольжение по касательной к дуге.

Рис. 60. Вход в поворот на параллельных лыжах сопровождается переносом веса на внешнюю лыжу

Одним из пионеров применения у нас в стране такого приема был Гай Северин - чемпион СССР по скоростному спуску 1951 года. Его технику поворотов вообще отличало стремление возможно дольше использовать фазу плоского скольжения в начале поворота от склона. Это давало ему преимущество на длинных и средней кривизны поворотах, но на крутых слаломных трассах недоставало кантования, особенно в конце дуги. Этому, кстати говоря, способствовала мягкая и невысокая обувь тех времен. Теперь у современно экипированных спортсменов плоскорезаное скольжение полу чается вполне успешно.

Немалую лепту в развитие техники «широкой лыжи» внесли чемпионы СССР конца 60-х годов Мансур Хусаинов и Валерий Семенов, особенно успешно выступавшие на трассах слалома-гиганта.

* Некоторые авторы называют этот способ «шаг-поворот», в котором имеются свои особенности.

Поворот на параллельных лыжах с разгрузкой лыж на входе . При этом способе параллельность лыж сохраняется во всех фазах, включая вход в поворот. Следовательно, лыжнику для перехода к скольжению по дуге необходимо лишь сменить стойку, придав лыжам необходимое взаимодействие со снегом, обеспечивающее возникновение центростремительной силы. Постановку лыж в такое положение осуществляют в момент ослабления их давления на снег путем сгибания-разгибания ног.

Самый распространенный прием разгрузки лыж - сгибание-разгибание-сгибание всего тела. Благодаря относительно большой продолжительности по времени, в которое происходит такое облегчение лыж, этот вход в поворот легок для освоения и применим почти в любых условиях. Не случайно поворот с таким способом разгрузки на Западе из-за его доступности называют «легкой Христианией». На рис. 61 показана кинограмма данного поворота. Он выполнен из косого спуска от склона.

Рис. 61. Поворот на параллельных лыжах с облегчением (разгрузкой) лыж при входе

Последовательные позиции таковы: исходный косой спуск в основной стойке (1) с загрузкой преимущественно нижней лыжи. Единственно, что отличает здесь стойку лыжника от косого спуска, - вынос правой руки с палкой, заблаговременно подготовленной к уколу, а также сгибание всего тела наподобие сжатия пружины (2). В конце этого приседания давление на снег возрастает. Затем следует отталкивание с одновременным уколом палкой и махом верхней части туловища и рук в сторону поворота - в конце отталкивания тело выпрямлено (3), контакт лыж со снегом ослаблен, благодаря блокировке мышц в пояснично-тазовой области инерция маха передается лыжам, которые, получив вращательный импульс, начинают движение вращения и смещения лыж наружу дуги. Для того чтобы смещение лыж наружу дуги было более свободным и мягким, его сопровождают плавным сгибанием ног до положения основной стойки поворота с загрузкой внешней лыжи.

Следует отметить существенную деталь: в процессе завершающего сгибания, пока сцепление лыж со снегом не достигло своего максимума, скорость вращения лыж в сторону поворота больше скорости вращения плеч. Вследствие этой разницы мы получаем нормальную, без закручивания, стойку поворота, в которой лыжи находятся довольно близко друг к другу, без заметного выдвижения вперед внутренней лыжи. Фаза входа закончилась, лыжник скользит по дуге, выполняя основную фазу поворота на параллельных лыжах (4-5-6). Стойка свободная, ненапряженная, без излишнего закручивания туловища в сторону поворота и бокового изгиба тела с вычурным раскрытием наружу поворота, присущим старой австрийской школе 50-Х годов. Лыжник уверенно скользит, распределив вес равномерно по всей длине лыжи, хорошо чувствуя ее всей подошвой.

Остановимся подробней на некоторых тонкостях последнего элемента. Они присущи всем способам поворотов, но особенно ощутимы на параллельных лыжах, где малейшие колебания в распределении веса тела по длине лыж сказываются на характере скольжения. Как мы уже говорили, конечным звеном нашего тела, управляющим лыжей, является стопа с тремя точками опоры на подошве и лодыжками. Две передние точки опоры на подошве образуются сводом плюсны и одна сзади - пяткой. Они передают давление на лыжу. Причем передние точки могут осуществлять загрузку передней части лыжи с акцентом на внутреннем или внешнем ребре лыжи, а лодыжки участвуют только в кантовании.

Благодаря умелому использованию «трехточечной» опоры можно изменять прохождение основной фазы поворота по усмотрению лыжника. Так, для небольшого увеличения активности сил, прилагаемых к передней части лыжи и увлекающих лыжника в поворот, бывает достаточно нажать голенью на передний край верха ботинка, внутренней стороной плюсны на подошву, а лодыжкой - на голенище ботинка. Такой малозаметный со стороны прием обеспечивает плавность вписывания в поворот от склона с переходом от плоского к плоскорезаному скольжению, чаще всего получающемуся до выхода на линию ската. После этой линии поворот продолжается уже к склону, и для улучшения врезания канта лыжи добавляют боковое движение коленей. Таким же движением мы усиливаем закантовку лыж для остановки поворотом в гору или, наоборот, ослабляем ее при переходе на косой спуск. Как видите, завершающая фаза поворота на параллельных лыжах - выход из поворота - осуществляется за счет изменения загрузки ребер лыж. Резкая остановка достигается поворотом лыж поперек хода и максимальной закантовкой.

Проходя основную фазу, лыжник должен помнить, что в зависимости от полноты поворота в большей или меньшей степени изменяется наклон лыж к горизонту, а соответственно меняется и

скорость. На ускорение при выходе на линию ската и замедление с приближением к траверсу он должен реагировать соответствующим смещением опоры к пяткам или пальцам. Кроме того, изменение характера скольжения лыж в разных фазах поворота (оно обычно чище в начале и с большим соскальзыванием в конце) также должно компенсироваться перераспределением веса тела вдоль лыж: уменьшается или увеличивается давление пальцами или пятками. Так, в своеобразном качании над лыжами, аналогичном свободному спуску по склону переменной крутизны, лыжник сохраняет равновесие в повороте. В коротких же, частых поворотах, где центр тяжести тела движется почти прямо по линии ската, а лыжи скользят по малым дугам, необходимость в коррекции загрузки лыж и наклона тела отпадает, и давление осуществляется всей подошвой.

Точных рецептов загрузки передней или задней части лыж в той или иной фазе поворота давать не следует, поскольку бесчисленное сочетание элементов скольжения и бокового соскальзывания, а также конкретные условия склона по-своему влияют на характер движения в поворотах на параллельных лыжах. Но обратить на это внимание необходимо. Только практика и еще раз практика привьет лыжнику необходимые навыки управления лыжами.

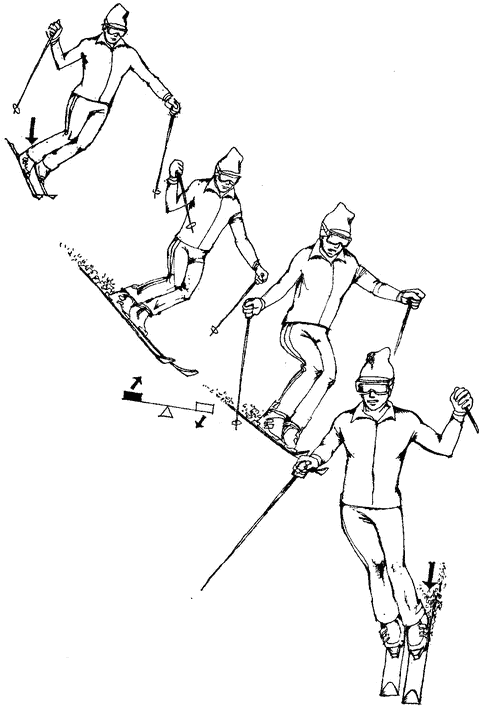

Поворот с разгрузкой лыж при входе - самый распространенный в горнолыжном спорте, и все элементы, присущие технике поворотов на параллельных лыжах, в большей или меньшей степени в нем присутствуют. Освоение входа в этот поворот лучше начать на месте, выполнять упругие подскоки с приподниманием задников лыж на 10-15 см. Затем это упражнение делать на прямом спуске по пологому склону, затем на косом. Добавив к нему боковое движение ног со смещением пяток лыж в гору, мы получим сочетание всех элементов, необходимых для начала поворота.

Процесс совершенствования здесь проходит через постепенное уменьшение высоты отрыва лыж от снега и сокращение продолжительности фазы входа в поворот относительно основной фазы ведения поворота. Качественный скачок в технике происходит тогда, когда для облегчения лыж используются лишь кратковременное сгибание-разгибание ног с одновременным боковым смещением лыж наружу поворота. Последующее сгибание ног - основной элемент при амортизации бугров - заложено и в технику сопряжений поворотов.

Таким образом, применяя разгрузку лыж сгибанием-разгибанием, мы получаем несколько вариантов входа в поворот на параллельных лыжах:

а - с преобладанием углового смещения пяток и потерей контакта со снегом;

б - с боковым смещением лыж и потерей контакта; в - с боковым смещением лыж и сохранением контакта лыж со снегом.

Последний вариант требует более высокого мастерства. Он обычно наблюдается при исполнении крутых, полных поворотов на относительно малых скоростях и преимущественно из прямых спусков - опускание центра тяжести тела при сгибании ног и отжимание лыж в сторону при разгибании дают некоторый прирост скорости аналогично опережающей амортизации бугра. Умение входить в поворот с подскока расширяет технический горизонт горнолыжника и облегчает освоение коротких поворотов на крутых склонах (рис. 62).

Рис. 62. Вход в поворот резким отталкиванием (подскоком) удобен на крутых склонах

Чистый поворот на параллельных лыжах . «Чистым» называют поворот, вход в который и основная его фаза совершаются только за счет перекантовки лыж и перераспределения веса тела. Никакие другие элементы не применяются в этом способе, хотя и могут как-то проявиться. В основном он применяется в скоростном спуске. Чистый поворот выглядит сложным в психологическом плане: довериться лыжам в том, что они «сами» начнут скольжение по кривой, да еще задниками в гору, может далеко не каждый. Легче он получается из прямых спусков, когда лыжи плоско лежат на снегу, а главное - имеют высокую скорость. Тогда для ввода их в поворот достаточно, как уже говорилось, сильнее загрузить ребро, обращенное к центру предстоящего поворота. Так, собственно говоря, выглядит переход на плоскорезаное скольжение, которое мы анализировали в коньковом шаге и поворотах переступанием.

Сложно начало чистого поворота из косого спуска от склона. Для того чтобы лыжи в начале поворота пошли круче под склон, необходимо постепенно уменьшать кантование, но так, чтобы лыжи продолжали скользить вперед, а не перешли на боковое соскальзывание. Здесь выручает реальное ощущение имеющейся скорости и намеченной кривизны предстоящего поворота. Крутой поворот на малой скорости таким способом выполнить невозможно.

Постепенно уменьшая закантовку лыж, надо сильнее загрузить носки - только тогда лыжи станут выходить на линию ската через фазу плоского скольжения. В зависимости от скорости спуска и кривизны поворота плоское скольжение может наступить очень быстро и так же быстро закончиться, перейдя на плоскорезаное с небольшим боковым сносом в завершающей фазе поворота к склону.

Здесь мне хочется для ясности представления провести аналогию со струей воды, выпущенной на склон под углом к скату. Чем больше скорость истечения, тем плавнее будет изгиб струи, а чем круче склон, тем изгиб струи будет резче. Так сама природа подсказывает поворот с наименьшими потерями*.

Чистые повороты в спортивной практике применяются на трассах скоростного спуска и супергиганта. К выбору склонов и разметке трасс для них обычно относятся весьма ответственно. Трасса должна предъявлять к мастерству спортсмена высокие требования, благоприятствовать применению наиболее совершенной техники, проявлению тактического мышления.

Анализируя технику поворотов, мы почти не касались использования палок. Это не случайно, поскольку они играют лишь вспомогательную роль.

В рулящих поворотах палки используют в качестве балансира и для восстановления равновесия как дополнительную опору.

При выполнении поворотов на параллельных лыжах опора на палку, в большинстве случаев внутреннюю по отношению к предстоящему повороту, фиксирует момент и место входа в поворот, акцентируя все движения, совершаемые лыжником, в частности облегчение лыж. В зависимости от цели опоры, скорости и кривизны поворота палка втыкается либо ближе к носку лыжи, либо на уровне креплений. Чем выше скорость, тем отвеснее втыкание. Опору превращают в короткий укол, стремясь быстрее вынуть штырь из снега. Более того, стремясь увеличить скорость, палкой делают маятниковое движение, как бы подгребая снег под себя.

Наблюдения показывают, что чем выше мастерство горнолыжника, тем реже он прибегает к помощи палок, уделяя максимум внимания скольжению лыж.

* Еще нагляднее опыт с шариком, выпущенным на наклонную поверхность под углом к скату.

Способы поворотов на лыжах делятся на две группы: повороты на месте, повороты в движении.

Повороты на месте. Эти повороты относятся к специально-прикладным упражнениям. Они используются для овладения лыжами как снарядом, для воспитания «чувства лыж и снега», для свободного управления лыжами, для поворотов при прохождении трассы.

Основными способами поворотов на месте, предусмотренные программой обучения являются:

1) поворот переступанием вокруг пяток лыж;

2) поворот переступанием вокруг носков лыж;

3) поворот махом правой вправо и махом левой влево;

Поворот переступанием вокруг пяток лыж . Этот поворот выполняется из исходного положения - лыжи параллельно, палки поставлены рядом с креплениями.

Переступать начинают с той ноги, которая ближе к направлению предполагаемого поворота. Например, при выполнении поворота вправо лыжник переносит вес тела на левую ногу и приподнимая носок правой лыжи, отводит его в сторону. Затем, перенося вес тела на правую лыжу, приставляет к ней левую, одновременно переставляя одноименную палку. Переступание таким способом выполняется до нужного угла поворота. Пятки лыж при этом не отрываются от снега.

Типичные ошибки при освоении этого поворота:

1) отрыв пятки лыжи от снега или каблука ботинка от лыжи;

2) недостаточный перенос веса тела с одной лыжи на другую;

3) переступание выполняется на прямых ногах;

4) несогласованное (неодновременное) движение палки и лыжи в момент переступания;

5) наступание пяткой одной лыжи на другую (перекрещивание лыж).

Поворот переступанием вокруг носков лыж . Лыжник переносит вес тела на одну из лыж, а другую (отрывая пятку от снега) отводит в сторону и, перенося на нее вес тела, приставляет к ней другую лыжу. Палка переставляется одновременно с одноименной лыжей. Носки лыж остаются на одном месте, не перекрещиваясь друг с другом. Для облегчения освоения этого поворота можно использовать какой-либо вспомогательный ориентир (например, лыжную палку, ветку дерева, круг, начерченный на снегу, и т.п.), вокруг которого выполняется движение.

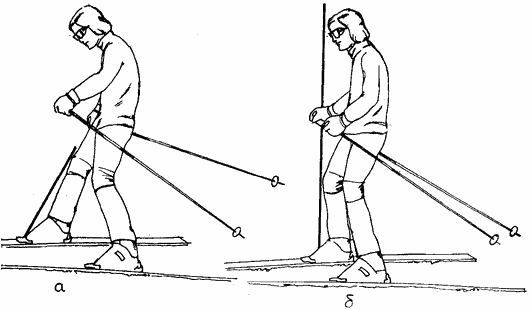

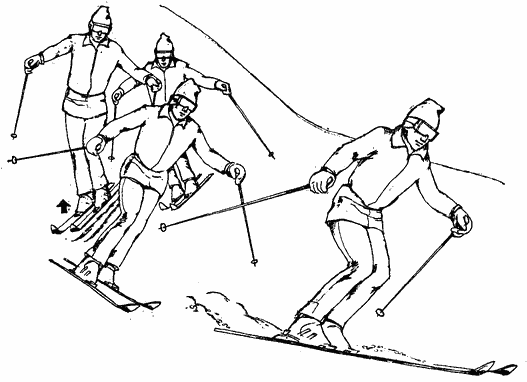

Поворот махом правой ноги вправо и махом левой влево . Этот поворот позволяет разворачиваться на месте значительно быстрее, чем переступанием. Кроме того, поворот махом часто единственный способ повернуться на узкой лыжне или на склоне. Рассмотрим тезнику поворота мазом левой ногой влево – см. рис. 24.

Поворот выполняется из исходного положения - лыжи параллельно, палки рядом с креплениями. Вес тела переносится на одну ногу, например на правую, и выполняется мах левой ногой с разворотом ноги и туловища влево. Левая палка не должна мешать движению лыжи. Поэтому она одновременно с махом левой ногой ставится за правую лыжу. После выполнения маха левая лыжа ставится на лыжню в направлении, противоположном исходному. Затем лыжник, приподнимая одновременно правую лыжу и одноименную палку, поворачивается вокруг левой ноги и ставит их на снег. Поворот завершен. Точно так же выполняется поворот в другую сторону.

Рис. 24. Поворот махом левой ногой влево

Повороты в движении. Повороты необходимы для изменения направления движения лыжника. К основным способам поворотов относятся: 1) поворот переступанием; 2) поворот упором; 3) поворот «плугом»; 4) поворот на параллельных лыжах.

На равнинных участках повороты выполняют переступанием, на склонах - переступанием, упором, «плугом», на параллельных лыжах в зависимости от крутизны склона и подготовленности трассы.

Главное при выполнении поворотов - не снижать скорость движения и не терять устойчивость.

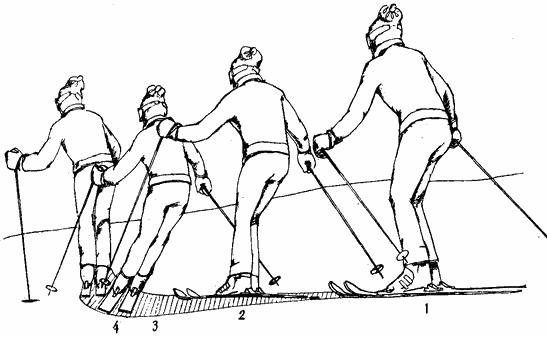

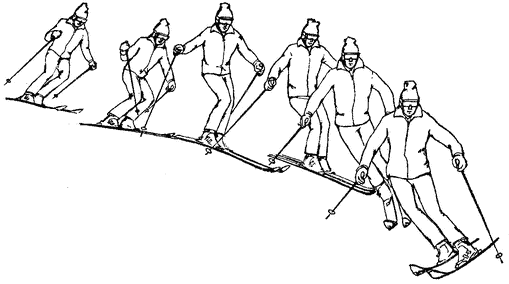

Поворот переступанием . При выполнении этого поворота лыжник переносит вес тела на наружную в повороте ногу, отрывает от снега внутреннюю лыжу носком вверх, отставляет ее внутрь поворота на нужный угол (в положение нового направления движения), ставит на снег и переносит на нее вес тела. Внешняя лыжа выполняет отталкивание и приставляется к внутренней. В зависимости от скорости и требуемого угла поворота переступание может быть выполнено несколько раз. На пологом склоне и на равнине при выполнении поворота лыжник увеличивает скорость движения с помощью одновременных отталкиваний палками. Это называется активным переступанием. На крутом склоне при большой скорости лыжник не отталкивается палками и лыжей. Это может привести к потере равновесия. Данный способ получил название «пассивное переступание». При выполнении этого поворота туловище наклоняется вперед, а палки прижимаются к туловищу – рис. 25.

Рис. 26. Поворот упором

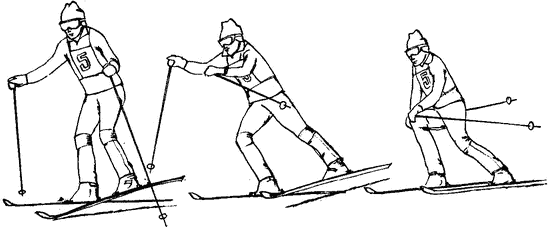

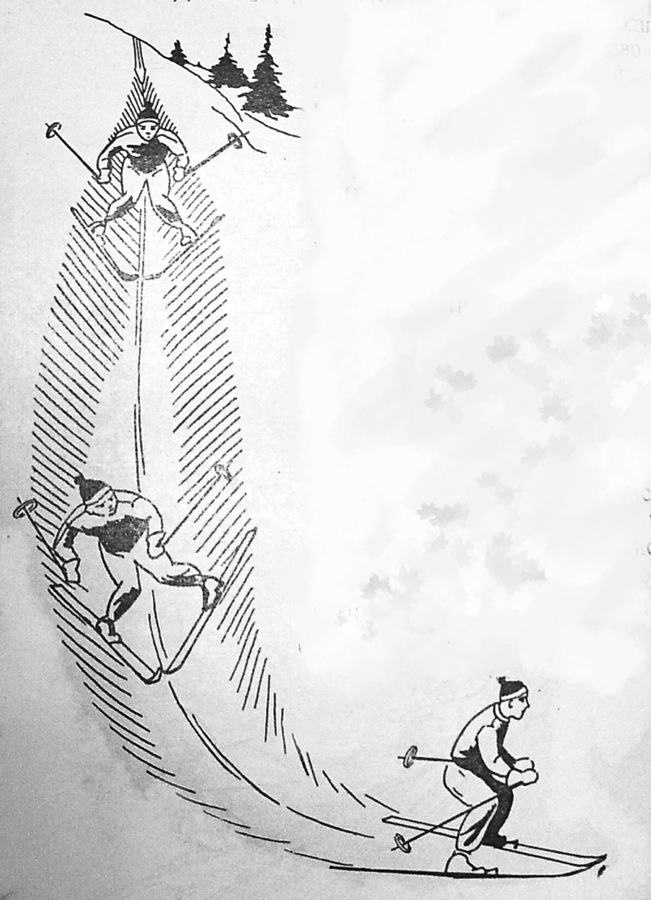

Поворот «плугом» . Он используется для погашения скорости на спусках – рис. 27.

Перед началом поворота лыжник принимает положение «плуга» - пятки лыж разведены в стороны, носки лыж находятся друг от друга на небольшом расстоянии. Затем внешняя лыжа закантовывается мягким, плавным движением и на нее переносится вес тела. Туловище наклоняется вперед. Последовательно загружая то одну, то другую ногу, можно совершить серию последовательных плавных поворотов.

|

В этот момент значительно уменьшается давление лыж на снег и лыжник входит в поворот, выталкивая лыжи пятками в сторону. Этому помогает активное вращение туловища навстречу движению пяток (контрвращение). Далее, войдя в поворот, при движении по дуге надо сразу ставить лыжи на внутренние ребра, вес тела больше перенести на наружную лыжу, а внутреннюю лыжу выдвинуть несколько вперед

Отрывок из книги В. Струкова «На Подмосковной лыжне». Издательство: «Московский рабочий», 1971 год.

Очень важно уметь делать повороты на лыжах — без них не обойтись ни на ни равнине, ни при спусках с гор. Зная, что он может объехать любое препятствие, лыжник чувствует себя уверенно. Повороты совершают на месте или в движении.

Повороты в движении. Чтобы овладеть поворотами в движении, необходимо, зная основные приемы, немного потренироваться.

Поворот переступанием при движении применяется при относительно пологих склонах. Чтобы повернуться, например, налево, нужно перенести тяжесть тела на правую ногу, а левую отставить в сторону под углом, затем подтянуть к ней правую, снова отставить левую и т.д.

Поворот переступанием во время движения.

Поворачиваясь так, лыжник какое-то время скользит на одной ноге. Ставит лыжу под большим углом не рекомендуется — можно упасть. Чтобы повернуться быстрее, надо переступать чаще.

Поворотом из «плуга» чаше всего пользуются при спусках с гор с рюкзаками на спине. Можно применять этот поворот и на укатанной горе, и при глубоком снеге. Чтобы сделать поворот этим способом, надо начать (раздвинуть задники лыж), потом перенести тяжесть тела на одну из лыж (при повороте налево — на правую, при повороте направо — на левую).

Поворот из «плуга» влево.

Она начнет поворачиваться и поведет за собой другую. При таком повороте скорость значительно снижается. Делая поворот из «плуга», следует держать носки лыж близко один к другому и на одном уровне, а колени слегка согнуть и сдвинуть.

Для поворота из упора , например, налево надо правую лыжу поставить под углом к левой и перенести на нее тяжесть тела; для поворота направо надо поставить под углом левую лыжу и сделать на нее упор.

Поворот из упора.

Этот поворот удобнее начинать стоя на горе несколько наискось. При повороте из упора скорость теряется меньше, нежели при повороте из «плуга».

Овладение этими несложными приемами поворотов требует тренировки и настойчивости. Зато какое получаешь удовольствие, когда на большой скорости, спускаясь с горы, свободно и уверенно объезжаешь все препятствия! Уже не страшны ни дерево, ни канава.

Спуски с гор — увлекательный ви спорта, и множние лыжники-туриста со времнем становятся ярыми слаломистами.